「アレルギー」には多くの種類が存在し、症状・重症度は環境や体質によって個人差があります。

そんなアレルギーの中でよく耳にする「猫アレルギー」とは、一体どんな症状がおこるのでしょうか?

猫アレルギーは突然発症するアレルギーなので「猫を飼っているのにアレルギーになってしまった」という方も少なくないでしょう。

そこで、この記事では「猫アレルギーの症状や原因」「猫アレルギーが発症した時の対処法」を徹底解説していきます。

この記事を読んでわかるポイント

- アレルギーの種類と意味がわかる

- 猫アレルギーの症状や原因がわかる

- 猫アレルギーの予防策や治療法がわかる

【Contents】

アレルギーとは

「アレルギー」という言葉はよく耳にしますが「アレルギー」の意味を理解できていないという方も少なくないでしょう。

そこで、ここからは「猫アレルギー」を紹介していく前に、まず「アレルギー」とは一体どんなものかを解説していきます。

アレルギーってなに?

人間の体内に侵入してくる「細菌やウイルス」などの異物を、攻撃して追い出そうとする仕組みのことを「免疫」といいます。

この「免疫」が、人間の身体には害を与えない「食物・花粉」などを「有害な物質が侵入してきた」と勘違いして過剰に攻撃をしてしまう場合があります。

その結果、反対にマイナスの症状を引き起こしてしまう現象のことを「アレルギー」といいます。

「アレルギー」は、身体を守るために必要な「免疫」の反応エラーです。

主なアレルギーの種類

アレルギーは、身体の侵入経路によって、以下の「3種類」に分けられます。

3種類のアレルギー

- 吸入性アレルゲン

- 食物性アレルゲン

- 接触性アレルゲン

「アレルゲン」とは、アレルギー症状を引き起こす原因となる物質のこと

しかし、上記の3つのどれか1つずつに分かれるのではなく「食物性アレルゲン」と「吸入性アレルゲン」の両方もっていて、症状が複雑化していることも多くあります。

ここからは、上記の3つのアレルゲンを引き起こす原因になっている物質を表にまとめて紹介していきます。

アレルゲンの種類一覧表

| 吸入性アレルゲン | 室内 | ほこり・カビ・ダニ・畳・ソバガラ・ペットの被毛・衣服・寝具(綿・絹・羊毛・羽毛)・化学物質(ホルムアルデヒド・VOC) | |

| 花粉 | ブタクサ・カナムグラ・スギ・アカマツ・ススキ・ヒメガマ | ||

| カビ | アルテルナリア・ペニシリウム・カンジタ・クラドシポリウム・アスペルギウス | ||

| 食物性アレルゲン | 卵・乳・小麦・蕎麦・落花生・えび・かに・大豆・いか・いくら・鮭・鯖・牛肉・鶏肉・豚肉・くるみ・山芋・オレンジ・キウイ・桃・リンゴ・バナナ・ゼラチン・あわび・まつたけ・ゴマ・ナッツ | ||

| 接触性アレルゲン | 化粧品・塗料・衣服・金属・漆・ゴム・寝具類・ヨード・洗剤 | ||

引用:アレルゲンの種類|アレルギーってなんだろう? | イムバランス情報サイト (immubalance.jp)

猫に触れるとなぜアレルギーを発症するのか

猫を触るとすぐに症状があらわれる人が多いですが、このようなアレルギー反応のことを「即時型アレルギー」といいます。

猫アレルギーのアレルゲンが体内に入ると、免疫機能をもつ「IgE抗体」というタンパク質が製造され、その「IgE抗体」が皮膚に非常に多くある「マスト細胞」に付着します。

「マスト細胞」とは外敵の侵入を守る役割をもち、中には「ヒスタミン」という化学物質がはいっている細胞のこと

そして「IgE抗体」が「マスト細胞」にくっつくことで、マスト細胞の中にあるヒスタミンが外に放出され、アレルギー症状がおこります。

以下では、猫アレルギーで湿疹がでる、主な原因について解説していきます。

猫を触ることで湿疹がでる理由

猫を触ることで、猫アレルギーを発症するという方は「猫の被毛」「フケ」「唾液」が関係しているといわれています。

猫の被毛・フケ・唾液の中には「Feld1」というタンパク質が入っており、猫アレルギーをもっている「約90%以上」の方が「Feld1」に反応を示しているようです。

上記のことから、この「Feld1」が猫アレルギーを引き起こしている1番大きな原因だといえるでしょう。

また、この「Feld1」は、猫の「肛門腺・唾液腺・皮脂腺」から分泌されており、分泌量はメス猫に比べてオス猫の方が多いです。

もともと猫の被毛には「Feld1」は含まれていませんが、猫が毛づくろいする時に唾液に含まれる「Feld1」が付着することで、猫の被毛もアレルゲンに変化します。

また「Feld1」に続き、猫アレルギーをもっている「約64%以上」の方が反応を示す「Feld4」というタンパク質も、原因の1つとして考えられます。

「Feld4」は「リポカリン」というタンパク質から作られており、猫の顎下から分泌される唾液に含まれている物質。

猫アレルギーを引き起こす「Feld1」と「Feld4」が、猫の毛づくろいにより被毛に付着し、その被毛を人間が触ることで「湿疹」がでると考えられています。

猫と同じ空間にいるだけで湿疹がでる理由

猫アレルギーを引き起こすアレルゲンは、とても細かく小さいので空気中に広がりやすいといわれています。

そのため、猫を撫でたり触れていなくても、空気中に舞っているアレルゲンが皮膚に付着することで、湿疹がでる場合があります。

猫の換毛期は抜け毛が多くなるので注意しましょう!

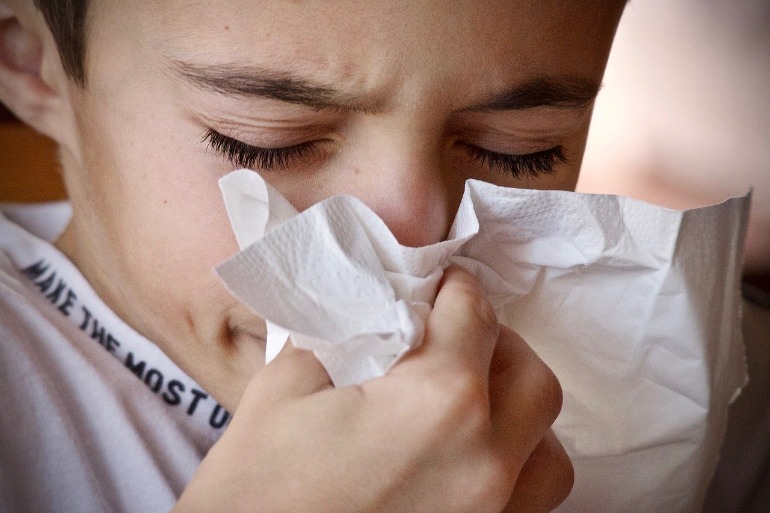

猫アレルギーの症状

「猫を撫でると目が痒い」「猫と一緒にいるとくしゃみが止まらない」という方は、猫アレルギーの可能性があります。

ここでは、猫アレルギーが原因で引き起こす症状について紹介するので、自分の症状と当てはめてみましょう!

目

猫アレルギーの代表的な症状として「目の充血・腫れ・かゆみ」などがあります。

目を掻きすぎたり、不潔な手で目をこすってしまうと「結膜炎」を引き起こす可能性があります。

猫アレルギーで「目」に異常が起きた場合には、以下の対処法を試しましょう!

洗浄液で目を洗い流す

猫アレルギーで目に異常を感じた場合、すぐに行える対処法は「目を洗ってアレルゲンを流すこと」です。

水道水で目を洗い流している方も多いですが、水道水には塩素が入っており反対に目の細胞を傷つけてしまいます。

そのため、目を洗い流す時は、専用の洗眼液や人口涙液の目薬を使用し、水道水は避けるようにしましょう。

目を冷やす

冷たいタオルを瞼の上に当て、目を冷やすことで血管が引き締まることで、目の炎症が治まってきます。

腫れや痒みが治まることもあるので、1度試してみましょう!

鼻

鼻がムズムズしてくしゃみが止まらなかったり、鼻水が大量にでる場合があります。

できるだけ、猫に触れた手を顔の近くに近づけないようにしましょう。

皮膚

皮膚が痒くなり「赤くなる」「蕁麻疹がでる」「腫れる」という症状がおこります。

皮膚を搔きすぎると、悪化してしまう場合があるので、我慢できない時は患部を冷やしましょう!

咳や息苦しさ

喉に痛みがでたり、むず痒くなる・咳が止まらないという症状もあります。

悪化してしまうと、息苦しくなったり、呼吸をする時に「ヒューヒュー・ゼイゼイ」と音が鳴る「喘鳴」を引き起こすことも・・・

最悪の場合「呼吸困難」に陥る可能性もあるので、悪化してしまう前に、病院を受診しましょう!

吐き気や下痢

猫アレルギーの中でも、重症度が高い「吐き気・嘔吐・下痢」を発症したら、ひとまず安静にして、回復がみられないようなら病院に行きましょう。

動機や眩暈

動機や眩暈の症状も、重症度がとても高い猫アレルギーです。

胸が締め付けられて苦しいという場合は、非常に危険な状態でしょう。

猫アレルギーが発症した時の対処法

猫アレルギーは突然発症するので、誰にでも起こりうる可能性があります。

万が一、猫アレルギーを発症した場合の対処法を把握しておきましょう!

すぐに水で洗い流す

猫アレルギーで皮膚が痒くなったり湿疹がでた場合には、キレイに石鹸で洗い流して患部を冷やしましょう。

皮膚を掻きすぎてしまうと、皮膚炎になったり全身に蕁麻疹が広がってしまう可能性も考えられます。

猫に触れていなくても、同じ空間にいた場合には、必ず念入りに手洗いをすることでアレルギー症状を抑えることができるでしょう。

病院を受診して薬を処方してもらう

猫アレルギーの症状がでたら、自分のもっている「アレルゲン」に対しての治療や処置が必要です。

薬局などにも、アレルギー用の市販の薬が多く販売されていますが、治療に必要な成分が含まれていなかったり、効果がないという場合も多くあります。

そのため「猫アレルギー」に悩まされている方は、病院を受診して自分のもっているアレルゲンを検査してもらい、適切な薬を処方してもらいましょう。

猫アレルギーが発症しやすい人の特徴と予防策

誰にでも「猫アレルギー」を発症する可能性はありますが、とくに猫アレルギーを発症しやすい人はいるのでしょうか?

ここからは「猫アレルギーを発症しやすい人」と「日頃から行える予防策」を紹介していきます!

猫アレルギーを発症しやすい人

同じ猫アレルギーの人でも「猫を触ると蕁麻疹がでる人」「皮膚には異常はないがくしゃみが止まらない人」など、人によって症状はさまざまです。

この症状の違いには「遺伝子や体質が影響している」といわれています。

両親のどちらもアレルギー体質ではない場合、子供のアレルギー発症率は「約10%」

しかし、両親のどちらか1人でもアレルギー体質な場合、子供のアレルギー発症率は「約20%~30%」と確率が増加。

上記のことから「アレルギー」には「遺伝や体質が関係している」ということがわかるでしょう。

また「アトピー性皮膚炎をもっている人」「花粉症の人」は猫アレルギーを発症しやすく、蕁麻疹や湿疹がでやすいといわれています。

上記のどれかに当てはまるという方は、日頃からアレルギー予防を忘れずに行いましょう!

日頃からできる予防策

少しでも「猫アレルギー」の頻度や症状を軽減するためには、日頃から予防することが大切。

猫アレルギーのアレルゲンを減らすだけで、アレルギーの発症を抑えたり、症状の軽減も期待できます。

以下ことを参考にしながら、猫アレルギーの予防策を実践しましょう!

規則正しい生活をする

不摂生な食事・睡眠不足・生活リズムがバラバラな日々を過ごしていると、身体の免疫力が下がりアレルギーが発症しやすくなります。

日頃から、栄養バランスの食事をとり、質のいい生活を送ることを心がけましょう!

ストレス発散をする

ストレスも猫アレルギーを発症させる原因の1つだと考えられているため、できるだけストレスを溜めないことが重要です。

休日は、趣味や自分のすきなことに没頭できる時間をつくり、自分に合ったストレス発散法を見つけましょう!

部屋の掃除を行う

猫を飼っている方は、猫アレルギーのアレルゲンは空中に舞いやすいので、こまめな掃除が必要です。

床・壁・天井はもちろん、アレルゲンが付きやすい「衣服・カーペット・カーテン」などの布製品も忘れずに洗濯しましょう!

洗濯や掃除が大変な場合はカーペットをフローリングに変えたり革製のソファにしてみると楽になるでしょう♪

猫のお手入れをこまめに行う

猫の被毛にはアレルゲンが多く付着しているので、こまめにブラッシングすることで抜け毛が軽減され発症を抑えることができます。

また、猫用シャンプーを使用して、猫の被毛を洗うとアレルゲンが減少します。

しかし、顔回りはアレルゲンが多いので、2日程度で元に戻ってしまうというデメリットがあります。

さらに、水を嫌う猫のことを考えると、毎日のシャンプーは猫のストレスを引き起こす原因になりかねません。

そのため、シャンプーを行う頻度は「週に1回程度」に抑えた方が無難でしょう。

ブラッシングは毎日行っても問題ありません

風邪予防は猫アレルギー対策にもなる

手洗い・うがい・マスクを付けるなどの「風邪予防」は、猫アレルギーの対策にもなります。

猫の汗・涙・唾液・被毛には、アレルゲンが多く含まれるため、猫を飼っている方は部屋の中でもマスクを着用するといいでしょう。

また、触れた後は必ず石鹸で念入りに手を洗い流すことが大切です!

猫との接触を減らす

寝室やキッチンなどには猫が侵入できないようにするなど、猫の移動スペースを制限することで、猫との接触を減らすことができます。

猫好きの方にはとても寂しい話だと感じますが、猫のアレルゲンを家の中で広めないことが重要です。

猫アレルギーが悪化しないために、少しだけ我慢しましょう。

オス猫は去勢する

猫アレルギーのアレルゲンを、メス猫よりオス猫の方が多く分泌します。

そのため、オス猫を去勢しメス猫に近づけることで、アレルゲンの分泌を軽減することができるといわれています。

しかし、メス猫が避妊手術を行っても、アレルゲンの分泌量に効果はありません。

猫アレルギーの治療法

猫アレルギーの方が病院を受診した場合、一体どんな治療法があるのでしょうか?

ここからは、猫アレルギーの方に行われる「2つの治療法」について紹介します。

1. 薬物療法(対症療法)

アレルギーの治療法として、よく使用されるのは「抗アレルギー薬」や「抗ヒスタミン薬」の薬物療法。

薬物療法のメリットは「効き目が早いこと」「部位や症状によって自分に適している薬を処方してもらえること」です。

しかし、薬物療法は症状を抑えるもので、アレルギーの根本を改善するものではありません。

2. アレルゲン免疫療法(減感作療法)

アレルゲン免疫療法(減感作療法) とは、アレルゲン物質を身体に少しづつ投与することで、身体にアレルゲンを慣らしていく治療法です。

身体がアレルゲンに慣れると、アレルギー症状が軽減され、頻度を抑える効果が期待できます。

根本的なアレルギー体質の改善が期待できますが、1度治まったとしても再発する可能性も・・・

また、この治療法は少量とはいえ、アレルゲンを体内に投与するので「アナフィラキシーショック」を引き起こす場合も考えられます。

アナフィラキシーショックとは、外部からアレルゲンが体内に入ることで急激に引き起こされる全身性の強いアレルギー反応のためにショック状態になること

そのため、アレルゲン免疫療法(減感作療法)は個人の判断で行わず、必ず医師の指示に従いましょう。

猫を飼う前に「アレルギー検査」を行う

猫アレルギーの重症度には個人差があるため、最悪の場合、健康に被害を及ぼす可能性も考えられます。

そのような状況を避けるためにも、猫を飼う前には念のために「アレルギー検査」を受けましょう!

病院で検査を行う

猫アレルギーを調べるためには「血液検査」と「生体検査」の2種類の方法があり、皮膚科やアレルギー科で検査することができます。

血液検査

血液検査は、費用が高く診断結果が分かるまでに数日かかります。

しかし、身体への負担は少なく手軽に誰でも受けられる検査です。

生体検査

生体検査は、皮膚にアレルゲン物質を直接貼り付けて反応を確認する検査なので、すぐに結果がわかります。

しかし、皮膚疾患がある方は生体検査を受けることはできず、アナフィラキシーショックの可能性も否めないので、血液検査の方が身体への負担は少ないでしょう。

猫と触れ合ってみる

猫と実際触れ合って確かめる検査を「接触テスト」といいます。

病院の検査では陰性だった方も、実際猫に触れるとアレルギー症状がでたということもあるので、猫を飼う前に1度触れ合う機会を作りましょう。

また、猫の種類によって、アレルギーが発症しにくい場合があるといわれています。

そのため、飼いたい猫の種類がいる猫カフェを探し、1度行ってみるのもおすすめです♪

猫アレルギーを発症しにくい猫種

前述したように、猫アレルギーが発症する主な原因は「Feld1」です。

しかし「Feld1」の分泌量が少ない、アレルギーに優しい猫種が存在するということをご存知でしょうか?

こういった猫のことを「ハイポアレルジェニック・キャット」といい、猫アレルギーの方でも飼いやすいとされています。

そこで、ここからは「猫アレルギーを発症しにくい猫種」を紹介します!

猫アレルギーを発症しにくい猫種

猫アレルギーに優しい「ハイポアレルジェニック・キャット」は以下のとおりです。

ハイポアレルジェニック・キャット

- サイベリアン

- ロシアンブルー

- バリニーズ

- ジャバニーズ

- オリエンタルショートヘア

- スフィンクス

- ベンガル

- デボンレックス

- コーニッシュレックス

- シャム

これから猫を家族に迎え入れようと検討している「猫アレルギー」の方は、上記の猫種の中から選んでみてはいかがでしょうか?

また、これから猫を飼うという方は、以下の記事がきっと役立つはずです♪

-

-

参考記事はこちら【これから猫を飼う方へ】猫を飼うために必要な費用や準備を徹底解説

「犬と違って散歩しなくてもいい」 「一人暮らしで寂しい」 「仕事の疲れを癒してほしい」 上記のような理由から、猫を飼う人は多いでしょう。 筆者も6歳の猫を飼っていますが、猫は生活に潤いを与えてくれ、心 ...

続きを見る

-

-

参考記事はこちら【徹底解説】どの品種の猫が飼いやすい?おすすめ猫の品種8選を紹介

「大人しい猫」「毛が抜けにくい猫」「あまり鳴かない猫」など、飼いやすい猫の条件は、人によってさまざまです。 自分が思う「飼いやすい猫」に出会うには、どんな特徴の猫を飼いたいか明確に決めておく必要があり ...

続きを見る

猫を飼ってからアレルギーが発症した場合

前述したように、猫アレルギーの重症度は個人差があります。

猫と一緒に生活していく中で、呼吸困難などの重いアレルギー症状がでた場合には、これから飼育していくことは難しいでしょう。

そのような状況になった場合には、家族や知人などに引き取ってもらうか里親を募集する必要があります。

猫も人間と同じ大事な命なので、一生大事に面倒を見てくれる人を探しましょう。

また、引き取ってくれる人が見つからないからといって、猫を捨ててしまうと法律違反になり処罰の対象になります。

1度家族を迎え入れたからには、最後まで責任を持ちましょう!

猫アレルギーを発症した時は早めの対処を!

おさらい

- 猫を飼う前には「アレルギー検査」を行う

- 日頃から「アレルギー予防」を行うことで症状や頻度を抑えることができる

- 蕁麻疹や湿疹が出た時は掻かずに冷やして様子をみる

猫アレルギーと上手に付き合っていくには、日頃から予防することが重要なポイント。

しかし、どうしてもアレルギーを防ぎきれない場合もあるので、発症した場合には悪化する前のはやめの対処が大切です!

悪化して、いつも通りの処置を行っても、回復がみられない場合には病院を受診しましょう。